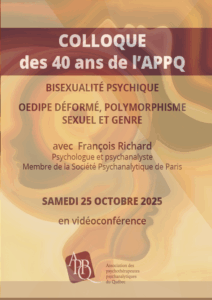

DATE

LIEU

visioconférence, ZOOM, -, -, -

LA BISEXUALITÉ PSYCHIQUE

Argumentaire de François Richard

Il s’agit d’abord de prendre toute la mesure de la notion de bisexualité dans l’évolution de la culture humaine d’un point de vue biologique, social, historique, mythologique, philosophique, psychanalytique. Nous partirons du mythe platonicien, particulièrement instructif, pour nous interroger sur les conceptions modernes à partir de l’apport darwinien. On y trouve l’énigme, toujours aujourd’hui vivace, concernant la différence des sexes, mais aussi un jeu ouvert avec l’auto-érotisme et la bisexualité. Ce jeu ouvert mena, comme on le sait, aux conceptions de Judith Butler, si proches et si lointaines de celles de Freud en même temps, puis aux vifs débats sur les parcours transgenres à l’adolescence.

Ainsi le concept de bisexualité psychique sera d’emblée contextualisé, et défini avec Freud comme une variation interminable dans la série masculin/féminin, laquelle ne constitue pas une totalité binaire puisque le polymorphisme sexuel, autre concept freudien, la récuse structurellement. Je chercherai à montrer que la tension entre ces deux concepts peut initier une dialectique, mais peut aussi donner lieu à des impasses. Cette logique soutient en partie la problématique des identifications œdipiennes sans s’y ajuster complètement. Un écart, un différend, insistent. La complexité de l’expérience vécue et de l’organisation psychique s’intensifie de ce fait à un niveau tel que le moi, le sujet, a souvent du mal à penser et à contenir. Ceci d’autant plus que la féminité d’un homme ne correspond pas à celle d’une femme et que la masculinité d’une femme ne correspond pas non plus à celle d’un homme, données qui relancent infiniment les processus de subjectivation. Le meilleur exemple en est le travail du psychanalyste et de l’analysant en séance, qu’on répartit communément entre transfert et contre-transfert. Or le jeu des identifications bisexuées rend cette répartition incertaine et, en conséquence, le travail psychique de chaque protagoniste, plus exigeant. J’en donnerai plusieurs exemples issus de Freud, de Winnicott, de ma propre pratique (repris après- coup de cas publiés mais aussi inédits) ainsi que de la pratique de jeunes analystes que j’ai supervisés. Il pourra s’agir de séquences brèves où l’énonciation s’élance, en voix féminine ou en voix masculine, ou de récits de fragments d’analyse plus amples propres à illustrer un rythme bisexuel typique.

ŒDIPE DÉFORMÉ, POLYMORPHISME SEXUEL ET GENRE

Le terme d’Œdipe « déformé » est proposé pour rendre compte de quelque chose d’universel – au-delà d’une organisation problématique du complexe d’Œdipe dans les névroses, et d’une conflictualité œdipienne incertaine et désorganisée, en fait plus active qu’il n’y paraît, dans les états limites. Ainsi, l’Œdipe serait toujours, peu ou prou, soit effectivement soit potentiellement perturbateur du besoin ordonné et fonctionnel du psychisme humain.

Une première façon d’envisager le problème consiste à considérer les manières dont, aujourd’hui plus que par le passé, le polymorphisme subvertit des organisations psychiques apparemment bien établies, jusqu’à des dysharmonies régressives et à des radicalisations larvées ou extrêmes, ce qui peut être déroutant pour les cliniciens.

Une psychothérapie d’adolescent illustrera cette conjecture, mettant en évidence tant l’impact actuel du pubertaire et d’une crise familiale, que l’impact actualisé de la sexualité infantile.

Une seconde façon d’élaborer cette discussion sera de la relier aux caractéristiques des formes actuelles du malaise dans la civilisation devenu mal-être, parfois destruction, lorsque l’autorité, le surmoi, la Loi, la tiercéité n’apportent pas toute l’aide espérée.

La clinique psychanalytique permet de penser la domination du polymorphisme et de ses images (comme celles diffractées et sans fond réel des écrans d’internet), avant que des fantasmes bien inscrits dans l’histoire personnelle puissent se graver.

L’expérience vécue du clinicien exorcise la fascination par le décalage qu’autorisent l’analyse personnelle, la réflexivité et la formation, mais celui-ci éprouve néanmoins parfois une sidération ou, à minima, une surprise qui invite à penser. L’Œdipe déformé souffre, et jouit, d’une attraction par des objets hallucinatoires déréels, rejetons pervertis de la proximité infantile avec les corps des parents, surtout lorsqu’il y a eu des discontinuités, des fêlures dans les relations d’objets précoces. Un cas d’hystérie aux confins de la psychose illustrera ce point de vue.

Par conséquent, on se représente une organisation problématique chez le patient névrosé et une absence d’organisation chez le patient limite et narcissique. Tout en maintenant de façon bien établie le principe de rationalité, nous progressons en nous défaisant le plus possible de nos préjugés, de nos préconceptions, des buts à donner au traitement thérapeutique. Les psychanalystes contemporains n’ont sans doute plus tout à fait les mêmes valeurs que les premiers psychanalystes : la question doit être posée, la réponse est en devenir.

Ainsi le complexe d’Œdipe dans la clinique contemporaine est autant un problème pour le psychanalyste qui hésite entre des visées diverses et des interventions différentes (plus ou moins situées dans l’axe développemental œdipien) qu’un problème pour le patient en proie à des déformations de son organisation post-œdipienne inachevée et hantée par la pulsion de mort et par des motions centrifuges.

Plusieurs exemples cliniques seront fournis de ce phénomène qu’affecte une psychologie collective mondialisée aujourd’hui si fortement secouée au-delà des professions de psychanalystes, de psychologues, de psychiatres, de psychothérapeutes psychanalytiques ou d’autres disciplines.